Walter Siti

Tatuaggi

DEVOTI DI SAN BARTOLOMEO

Perché gli animali non sentono il bisogno di vestirsi ? Perché, quando vediamo i cani che indossano i cappottini borghesi, proviamo un senso di innaturalezza che stringe il cuore ? Le gualdrappe dei cavalli pertengono all’amor proprio dei padroni, le scimmiette del circo sono una nostra parodia. Agli animali bastano le loro pelli o pellicce o piume o squame, perché a loro non importa di essere guardati. In un passo della Giornata d’uno scrutatore di Italo Calvino il protagonista, che appunto sta facendo lo scrutatore a un seggio elettorale del Cottolengo di Torino, osserva per dovere d’ufficio le carte d’identità dei votanti, con annesse foto, e nota che le uniche che vengono bene in fotografia sono le suore – scatta nella sua testa un paragone coi gatti, che anche loro risultano sempre fotogenici, e la conclusione è che entrambe le categorie vengono bene perché sono le sole a non mettersi in posa. Adamo ed Eva si sentono nudi soltanto dopo che hanno mangiato il frutto dell’albero della conoscenza, Dio lo capisce subito: “Chi ti ha fatto sapere che eri nudo ? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare ?” Sono nudi davanti allo sguardo di Dio e Dio, pietoso, prima di cacciarli dall’Eden sostituisce le improvvisate foglie di fico con tuniche di pelle. (Dove avesse preso quelle pelli la Scrittura non lo dice: c’era già la morte nell’Eden ? O Dio aveva altri animali a disposizione fuori dal giardino, che potevano essere uccisi e scuoiati ? Erano pelli sintetiche ?) Chi crede davvero in Dio e ha fiducia nella sua Provvidenza non ha bisogno di vestiti. Non affannatevi per il vestito, predica Cristo nello stesso episodio in cui insegna ai discepoli il Padre Nostro, vedete gli uccelli del cielo e i gigli dei campi che splendidi abiti naturali indossano, eppure non tessono e non filano. San Francesco si spogliò dei propri abiti in piazza e se avesse potuto sarebbe andato in giro nudo (non poteva per via del peccato originale), ma almeno dopo morto volle esser sepolto nudo. La conoscenza umana non santa è coscienza dello sguardo altrui.

Illustratrice Elisa Talentino

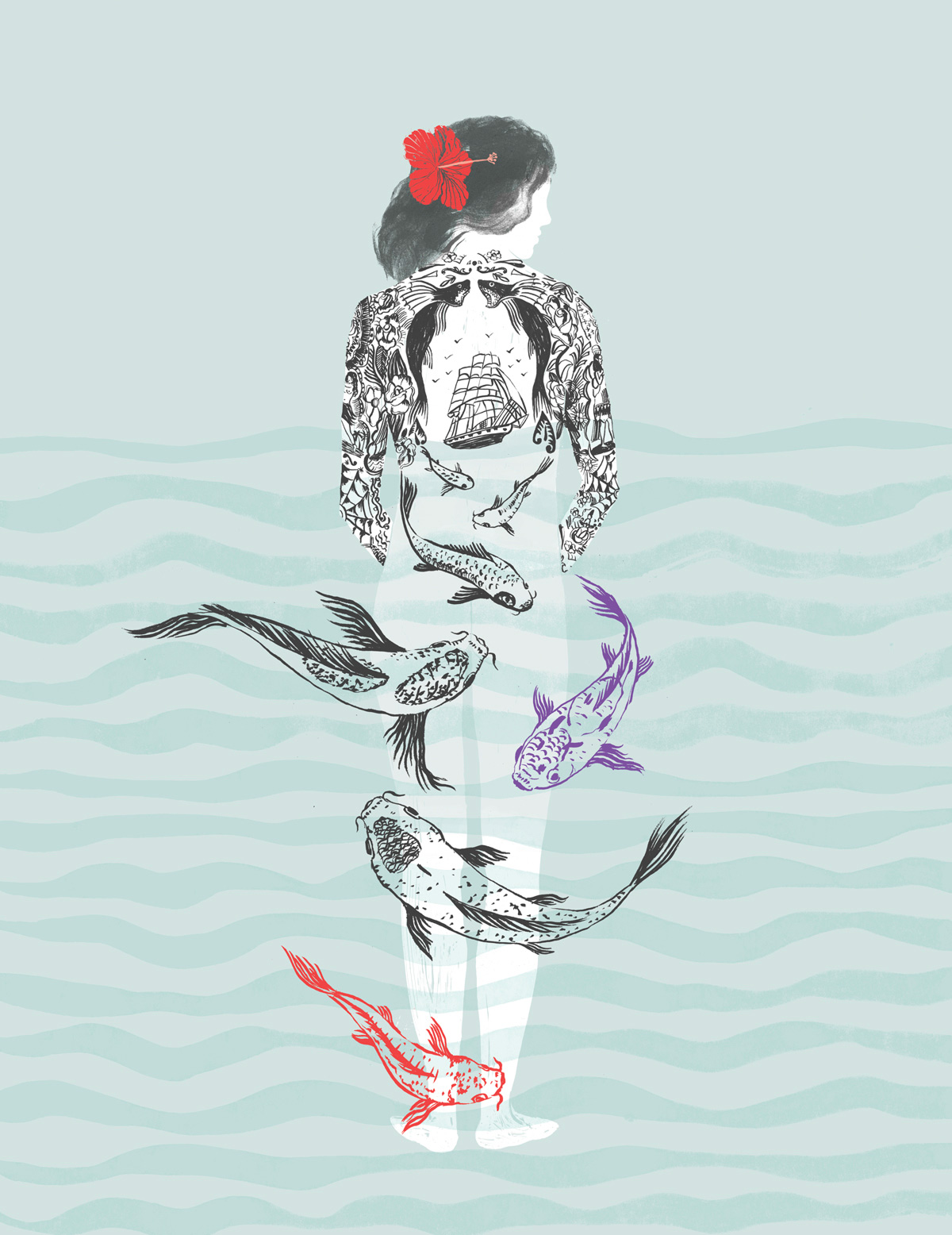

Gli animali semmai si travestono, ma solo in occasioni speciali: cercano di assomigliare a un tronco, o a un corallo, fanno finta di essere più grossi, dispiegano un ventaglio di piume multicolori, certe farfalle imitano con le ali le iridi gialle e minacciose dei rapaci. Lo fanno per difendersi, per svanire, per sedurre o per spaventare. Il tatuaggio è qualcosa di più e di meno di un vestito: è tendenzialmente indelebile ma non ripara dai colpi e dalle intemperie. Talvolta, al pari del body painting, dissimula la nudità (ammesso che invece non intenda sottolinearla); è più simbolico e più democratico del vestito, anche i più sontuosi sono alla portata delle classi medie. I tatuaggi sono antichi quanto la civiltà – Ötzi, l’uomo di Similaun vissuto più di 5000 anni fa, ha tatuati semplici segni a croce nei punti che suppergiù corrispondono a quelli dell’agopuntura cinese. Probabilmente avevano valore curativo; per altri di quasi pari antichità, la paleo-antropologia sospetta una funzione rituale, di riti di passaggio. Nel corso della Storia ci sono stati tatuaggi devozionali (la croce copta sul polso), o legati alla camerateria militare (per esempio dei marinai); ancora oggi nel Borneo e in Amazzonia i tatuaggi testimoniano l’appartenenza a un gruppo, o lo stato civile del soggetto. L’Occidente, a partire dai Greci, ha in genere considerato i tatuaggi come un segno di barbarie: le statue di marmo pario rappresentano il corpo nella sua purezza (mentalità proseguita fino a Kim Kardashian: “honey, metteresti un adesivo su una Bentley ?”). Per Cesare Lombroso i tatuaggi erano (sono) un sintomo di devianza; ancora nel mio paesello, in pieni anni Cinquanta, se vedevi qualcuno tatuato pensavi che fosse stato in galera. I bambini si tatuano per gioco, con petali di fiore pestati o con più moderni prodotti chimici che si cancellano con uno struccante.

La regressione infantile della cultura, tipica dei giorni nostri in Occidente, o un oscuro desiderio di impotente barbarie, sta provocando il fenomeno più vistoso, la tatuazione di massa. Ormai in centro a Milano è quasi più facile incontrare un ragazzo tatuato (o una ragazza, anzi l’aumento proporzionale della quota femminile è il vero fenomeno nel fenomeno) che uno con la pelle senza scritte o disegni. Da quasi ottantenne cresciuto con l’ermeneutica, non posso fare a meno di chiedermi, quando li incrocio, che cosa “vogliano dirmi” coi loro tatuaggi, quale sia il loro discorso non verbale. I muscolosi che conoscevo in palestra a Roma una ventina d’anni fa portavano scritto sulla schiena “Gott mit Uns”, facevano pugilato o valetudo, il tatuaggio era segno che volevano essere percepiti come legionari senza paura. Ma la mutazione è avvenuta, quel tipo antropologico è diventato minoritario, le loro amiche e compagne spesso hanno più tatuaggi di loro ma soprattutto la diffusione di massa ha smussato se non del tutto soppresso le distinzioni politiche. Forse la decorazione prevale sul senso, ma proprio per questo il significato latente merita di essere indagato; e non bisogna fermarsi alle prime risposte che i tatuati ti danno quando chiedi “perché lo fai ?” In maggioranza dicono che è per ricordare un traguardo raggiunto, o per non dimenticare una promessa fatta a sé stessi, o come dedica a una persona cara (“sono tuo per sempre”); oppure, a tagliar corto, perché è la loro passione, “per bellezza” o “perché mi piaccio così”. Solo scavando un po’ sotto la funzionalità e il gusto estetico personale saltano fuori le risposte non dette, quelle sociologicamente più interessanti.

Al vecchio e saggio ‘conosci te stesso’ si è sostituito l’egocentrico ‘esprimi te stesso’.

Come se il corpo non bastasse più in quanto corpo ma fosse costretto a diventare tavolozza, lavagna, cartellone pubblicitario; l’identità è una trappola, al vecchio e saggio “conosci te stesso” si è sostituito l’egocentrico “esprimi te stesso”. Ci si tatua per essere visti di più, ma nello stesso tempo per mascherarsi: esprimersi significa ora presentarsi come individuo in una società che riconosce soltanto individui conformi, anzi “non conformi, come tutti” – nella stagione dell’individualismo di massa, avere un’identità equivale a trovare una casella da cui dichiarare convintamente “non voglio essere incasellato”. La diversità assoluta non è riconosciuta e quindi è come se non esistesse: essere originali ha senso soltanto se l’originalità è omologata - è di moda essere sé stessi. Nella pornografia, che dovrebbe essere per eccellenza il regno del nudo, si stanno moltiplicando i corpi tatuati, con scritte più o meno esplicite (“freedom, curious, patior, fuck me”) – il fenomeno è parallelo all’abitudine sempre più diffusa, nei video porno, di riprendersi col telefonino mentre si fa sesso, così da offrire al fruitore due punti di vista simultanei, uno in campo lungo e uno zoomato. Temo che l’abitudine si stia diffondendo anche nel mondo che ci ostiniamo a chiamare ‘reale’: il sesso come spettacolo non è che il corollario di una società intera in cui il ruolo più attivo che viene consentito al singolo è di essere spettatore di sé stesso.

I tatuaggi si intrufolano negli anfratti più segreti del corpo, là dove l’occhio non dovrebbe arrivare: nella zona anale, intorno alla vagina. L’osceno, etimologicamente, è quel che non può essere rappresentato sulla scena; la fine dell’oscenità è quando ciò che dovrebbe essere censurato si trasforma in un hype. La nudità non ha più paura dello sguardo perché è diventata iper-nudità, catafratta di immaginario. In quelle zone il tatuaggio è pure doloroso, come lo è quello sul pomo d’Adamo o sulla cornea; è una prova di coraggio, per le ragazze è anche orgoglio dell’empowerment femminile. Il tatuaggio spesso va in coppia col piercing, serve a far preoccupare i genitori e i benpensanti (ma ormai ci sono genitori che regalano il primo tatuaggio alla figlia per il diciottesimo, e tatuatissimi rapper si sdilinquiscono per la festa della mamma). Ormai la vera trasgressione, si sa, è la dolcezza.

Il corpo è il tuo biglietto da visita: il moltiplicarsi dei tatuaggi può funzionare da forma semplificata di autobiografia, come se fossero emoticon dermici. Le scritte sono basiche, banali sentenze in alfabeti esotici, le pitture anch’esse stereotipe - ormai sono sempre più frequenti le braccia o le gambe interamente nere. La dislessia in aumento tra i giovani si sta tramutando in post-lessia, abitudine a un linguaggio che non passa più attraverso il verbale. Il mio corpo parla per me. Con l’inevitabile appassire del corpo, a molti vien voglia di toglierseli, i tatuaggi, ma non è così semplice: anche il laser lascia tracce biancastre. Alla morte ci si vorrebbe consegnare nudi, ma è troppo tardi; i corpi tatuati sono prigionieri della comunicazione (quella benedetta ‘comunicazione’ che si è sostituita alla conoscenza). I tatuaggi stanno abituando gli Adami e le Eve contemporanei a comunicare senza dire niente, avendo accettato di indossare un vestito non più fatto di pelli animali (ci mancherebbe, ecologici come siamo) ma della propria stessa pelle ridotta a una babele confusionaria e rassegnata. Nel Giudizio Universale dipinto da Michelangelo in Sistina ai suoi tardi anni, un po’ a destra subito sotto il Redentore, è raffigurato San Bartolomeo: il suo martirio, com’è noto, consistette nell’essere scuoiato vivo – l’artista lo immagina mentre regge in mano la sua propria pelle che pende come un sacco vuoto. La tradizione vuole che dipingendo il volto ancora visibile nella pelle Michelangelo abbia inteso dipingere il proprio autoritratto. Tatuaggio involontario e profetico: il residuo di una testimonianza eroica di fede, oltre che uno spietato giudizio su sé stesso, potrebbe ormai essere eletto a icona di una civiltà che macina corpi e menti, utilizzandoli come materia prima dell’economia.